首页

>

新闻资讯

>

更多专题

>

如何选择企业适合的商业贸易软件?

首页

>

新闻资讯

>

更多专题

>

如何选择企业适合的商业贸易软件?

如何选择企业适合的商业贸易软件?

当数字化转型成为必答题,如何选择真正「适配」的商业贸易软件?这需要一套跳出「功能堆砌」思维的「制造业专属」选型逻辑。

一、需求诊断:先画「企业 CT」再选「药方」

许多企业选型时陷入「功能清单比对」误区:看到某软件有「供应链管理」模块就盲目加分,却忽略自身业务痛点。传统制造业正确的做法是先做「三维扫描」:

生产特性扫描:离散型制造(如机械加工)更需要「工序报工」「产能模拟」功能,而流程型制造(如化工)则侧重「配方管理」「批次追溯」;

贸易模式扫描:OEM 代工企业需重点关注「客户定制化 BOM 管理」,品牌出海企业则需强化「多市场定价策略」「渠道库存可视化」;

痛点量化扫描:用数据定义需求 —— 一些家具厂会发现「订单变更导致的物料浪费占比 15%」,则选型时必须要求软件具备「变更影响模拟」功能,能自动计算订单调整对采购、生产的连锁影响。

二、功能评估:制造业需要「钢筋混凝土」级适配

通用贸易软件常像「精装房」,好看但未必实用。传统制造业应关注三类「硬核功能」:

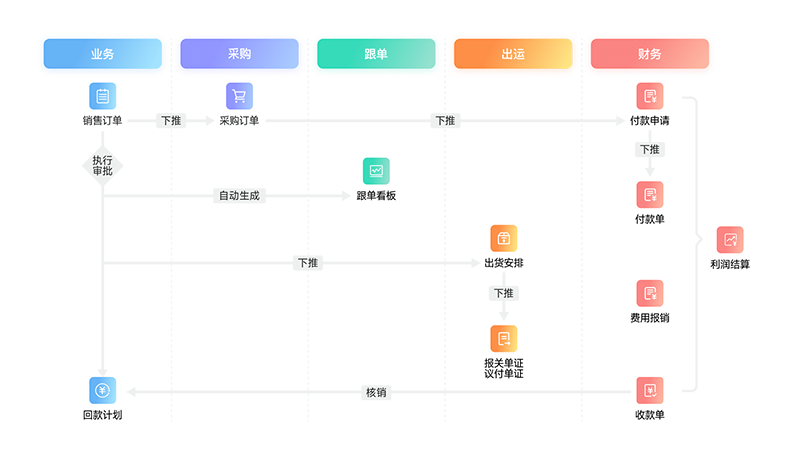

生产贸易一体化:孚盟软件的「产销协同模块」值得参考 —— 当外贸部门接到急单时,系统自动同步至生产排程,高亮显示「需抢占的机台资源」和「可插单的工序节点」,避免人为沟通导致的交期延误;

物料全生命周期管理:摩托车配件厂的需求代表性:要求软件能追踪每个螺丝的「供应商 - 批次 - 使用工单 - 出口报关单号」,一旦海外出现质量投诉,能在 10 分钟内定位到生产环节的责任人;

多维度成本核算:支持「订单级成本」「工序级成本」「客户级成本」三重核算 —— 机械出口企业通过软件发现:卖给 A 客户的某产品看似毛利率 20%,但因「定制包装费」和「特殊报关费」未分摊,实际亏损 5%,及时调整了报价策略。

三、适配性验证:用「场景剧本」测试真实力

脱离业务场景的功能演示都是「纸上谈兵」。传统制造业应准备「三幕式测试剧本」:

一幕:常规业务

模拟「接美国客户订单 - 安排国内代工生产 - 出口报关」全流程,观察软件能否:

自动根据客户所在州生成合规标签(如加州 65 号提案警示语)

按代工工厂产能自动拆分生产工单

同步生成原产地证和海关申报数据

第二幕:异常挑战

模拟「生产中客户突然要求变更包装颜色 - 原材料已采购 - 交期只剩 15 天」场景,考察软件:

能否快速评估变更对物料、产能的影响

能否自动生成「加急生产方案」和「额外成本清单」

能否同步更新报关文件中的「包装规格」字段

第三幕:数据决策

要求软件出具「季度经营分析」:

按产品、市场、客户三维度展示毛利率分布

识别出「交期延误率高的 3 家供应商」

预测下季度需重点备货的「5 个高风险物料」

四、隐性成本:被忽略的「冰山底座」

注塑厂采购软件时只关注「License 费用」,却因系统不支持繁体中文,导致出口台湾的订单文件频繁出错,损失远超软件费用。传统制造业必须算清「五笔账」:

接口开发成本:若软件无法与现有生产设备(如 CNC 机床)对接,可能需要额外支付 10-30 万接口开发费;

数据迁移成本:将 10 年历史订单、客户数据导入新系统,专业数据清洗团队可能收费 5-10 万;

培训迭代成本:制造业员工流动性较高,每年需预留软件培训预算,约为软件采购价的 15%-20%;

合规升级成本:当出口市场法规变更(如欧盟新 CE 认证要求),软件需同步升级,部分供应商按次收费,每次 5000-20000 元;

运维人力成本:至少需要 1 名懂生产又懂软件的「复合岗」专职维护,年薪约 12-20 万。

五、制造业专属「避坑口诀」

结合多家传统企业的选型经验,总结出实操性口诀:

「不看噱头看场景,不数模块数协同;

先测异常再测常,宁要减法勿贪全;

数据贯通是灵魂,持续服务是保障。」

在数字化转型的浪潮中,传统制造业选择商业贸易软件就像为工厂「安装神经系统」—— 选对了,能让订单、生产、物流、合规等环节「神经同步」;选错了,则可能成为束缚发展的「枷锁」。

Erp贸易软件其核心逻辑始终是:没有最好的软件,只有适配的「数字孪生体」—— 它必须像手套一样贴合企业的业务肌理,才能在贸易竞争中发挥「数字肌肉」的力量。这或许是传统制造业穿越周期的关键:让软件成为「会思考的工具」,而不是「需要伺候的机器」。

热门推荐

视频课程精选